Нет подвоха. Три сустава участвуют - в голеностопном будет скручивание вокруг оси проходящей через голень. В этом направлении остается подвижность даже в ботинках.

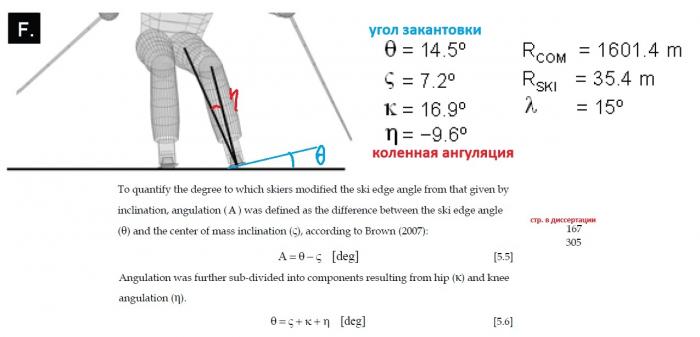

Поскольку амплитуда коленной ангуляции невелика всех этих подвижностей хватает.

Но именно это скручивание на мой взгляд и есть нелостаток - оно передается на мениск, мениск начинает работать под неравномерной нагрузкой. Именно поэтому излишнее усердие при выполнении этого тех приема не нужно.

PS

Возможно, если быть совсем точным это не сам голеностопный сустав обеспечивает, а тот который рядом, забыл его название, но главное что голень относительно стопы немного крутится может и ботинок это движения полностью не блокирует

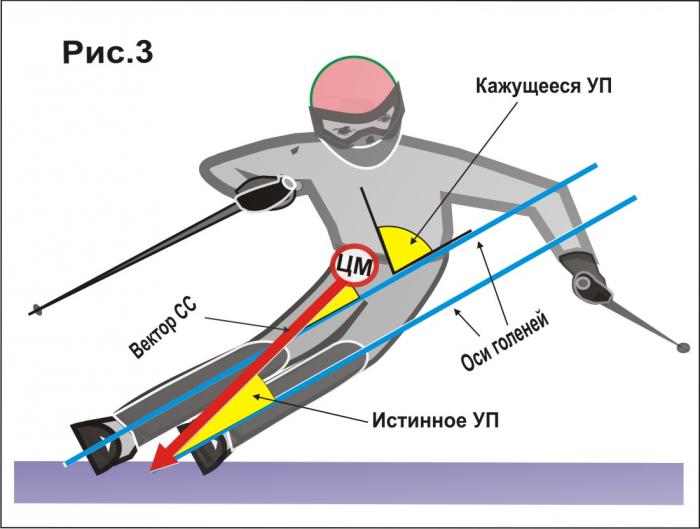

Безотносительно возможности скручивания: когда мы начинаем двигать бедро в ТБС, как обсуждается, то голень начинает вращаться вокруг канта лыжи - тогда расстояние между внешним концом голени (коленом) и ТБС должно увеличивается - вот это очевидно? По сути, у тебя точка (колено) движется по окружности (ось - кант лыжи). При таком движении меняются расстояния до любых точек, не лежащих на оси движения. Но и голень, и бедренная кость не тянутся. Получается, при заданных условиях такое движение невозможно. В реальности это приведет, думаю, к попытке вращать всю конструкцию через мгновенную ось "ТБС - носок лыжи" с разными последствиями.

Теперь про вращение голени в ботинке. Кстати, вспоминается Велер, топящий за использование этого движения в своей технике (пусть и в другом месте) и для этого специально ездящий со слабо затянутыми ботинками. Даже если предположить, что голень так вращаться может, это будет означать возможность люфта голени в голенище ботинка в разных направлениях так как ни голень, ни внутренность ботинка не являются идеально цилиндрическими. Но тогда те же самые люфты дают возможность не только вращать голень, но и наклонить ее в поперечной плоскости за счет наклона голеностопа. Люфты - например, деформация мягких тканей голени.

Тогда получаем, что при попытке вращать колено - например, левой ноги налево - у нас голень сначала выберет какие-то люфты слева, затем начнет наклонять голенище влево, тем самым кантуя лыжу. Приобретаемый таким образов угол закантовки лыжи будет меньше угла наклона голени.

А если супинировать голеностоп, то нижняя часть ботинка, в которой стопа закреплена без люфтов, начнет вращаться вместе со стопой, выбирая люфты в голенище справа, и увеличивая угол закантовки лыжи еще ДО какого-либо наклона голеностопа.

В обоих случаях градусы расхождения голени и голенища будут небольшие, но в случае, когда голень инициирует это движения и давит на левую стенку голенища, угол закантовки лыжи будет меньше угла наклона голени, и для его создания надо пройти начальный люфт, и потом еще наклонять голень "коленной ангуляцией", а в случае закантовки стопой угол закантовки лыжи будет больше угла наклона голени, и будет создаваться сразу, и при выбирании люфта разница закончит нарастать.

И вот эта разница в "двойной люфт" уже имеет значение, как и скорость закантовки (независимо от того, когда лыжник решил ее делать).

Поэтому закантовка стопой - быстрее, и при ее удержании позволяет иметь угол закантовки лыжи больше угла наклона голени. Без использования стопы угол закантовки - всегда меньше угла наклона голени.