Лыжа скользит по снегу. Скользит в любом случае, когда "режет", "чисто режет", "идёт как по рельсам", "проскальзывает", "поворачивает классически с проскальзыванием", "дрейфует", "совершает хоккейную остановку" и т.д. Между этими разными типами скольжения нет принципиального различия. При катании используются все варианты скольжения. Никаких резких переходов от "проскальзывания" к "резанию" и обратно не существует. «Резание» и «проскальзывание» применяется в той или иной степени для контроля скорости и траектории.

Сила трения скольжения на участке канта направлена против вектора скорости скольжения этого участка. Поскольку движение лыжи довольно сложное, то разные её участки движутся по-разному относительно снега. Если участок канта перемещается вдоль себя (режет), то сила трения направлена вдоль канта, если участок канта перемещается под некоторым углом к канту (проскальзывает), то сила трения направлена против направления скорости этого участка канта под углом к канту. В сумме (интегрируя по длине канта) можно приблизительно считать, что сила трения приложена под подошвой ботинка и направлена в сторону, противоположную направлению движения ботинка в данный момент времени. При этом не имеет значения, проскальзываете вы, или « чисто режете». Это что касается направления силы трения.

Величина силы трения зависит от многих факторов, прежде всего, от мастерства (при прочих приблизительно равных условиях подготовки организма и инвентаря ). Тот, кому подготовка организма и инвентаря позволяет меньше тормозить, тот и выигрывает.

В связи с вышеизложенным описанием принципиальной важности трения (торможения) при катании я не совсем понял последнюю статью Леготина –Ривлина и совсем не понял статьи Комиссарова.

По-моему постановка задачи, описанная в первой статье Леготина-Ривлина (уравнения 3-4-5)- вполне достаточна для удовлетворения любопытства абсолютного большинства любителей гл в теории скольжения тела по дуге по наклонной плоскости. Если кант образует небольшой угол проскальзывания с направлением скорости – ничего ведь не меняется в этих уравнениях, кроме силы трения ? Или я не прав ?

Решать их по-моему нужно численно, по отрезкам, для любой траектории трассы и переменных углов склона. Вполне могут применяться при проектировании трасс и склонов в горах. Вся точность расчётов зависит от подбора адекватной модели трения.

Точность модели определяется точностью граничных условий. Если нет более-менее адекватной модели граничного трения, то построение “точной” мат модели скольжения не даст более-менее правильного решения и поэтому не имеет смысла.

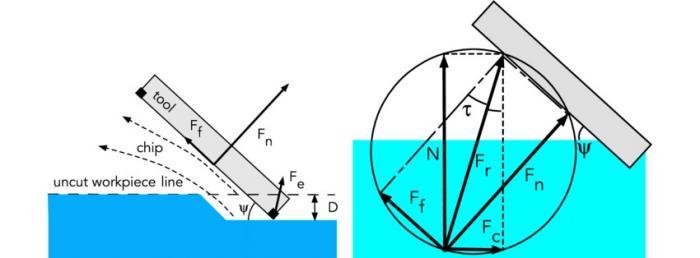

По поводу статьи Комиссарова я не очень понимаю, как теорию резания на токарном (строгальном) станке, (которая придумана больше 100 лет назад) приспособить для резания кантом.

По-моему трение стружки о резец это не совсем то, что тормозит кант лыжи при его движении. По крайней мере сила трения лыжи направлена не поперёк, а вдоль неё (если точнее, то против её скорости).