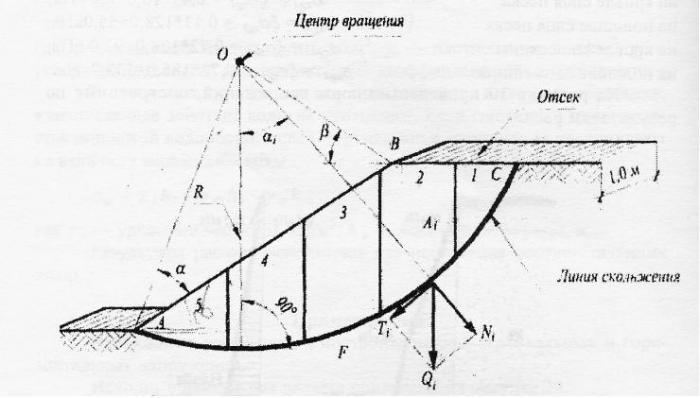

Эта студенческая схема мне не очень понятна.

Эта линия скольжения должна сначала возникнуть по какой то причине.

Если угол откоса грунта на картинке ЕСТЕСТВЕННЫЙ, то грунт будет устойчив по определению и эта линия скложения никогда не возникнет.

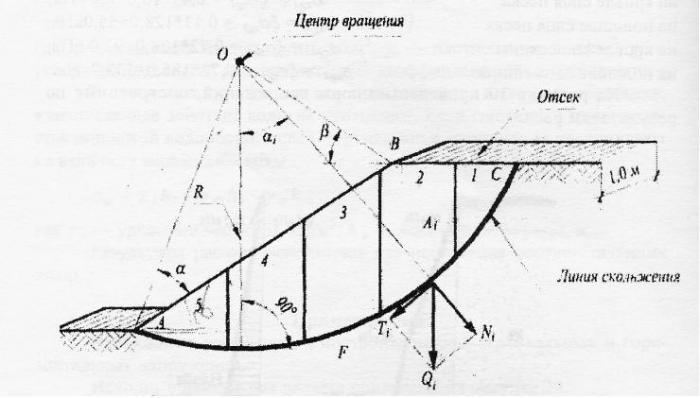

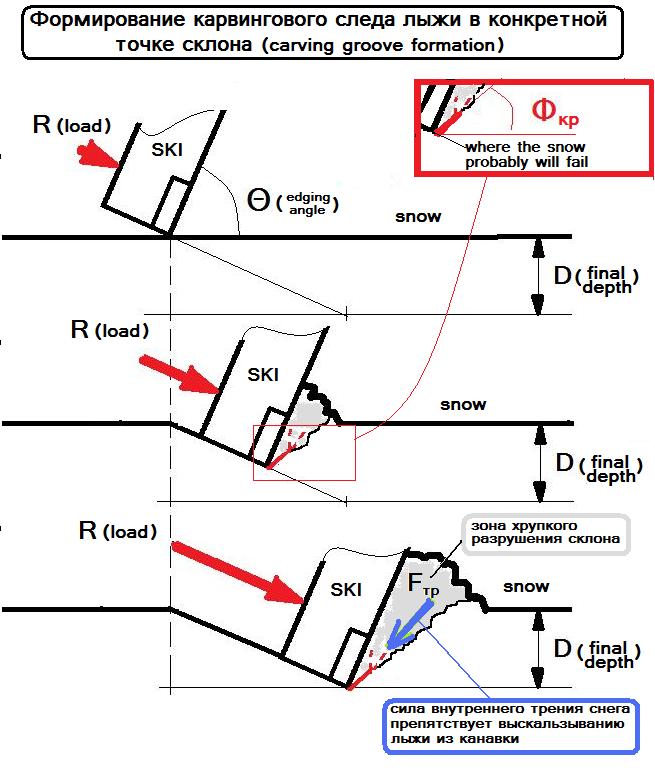

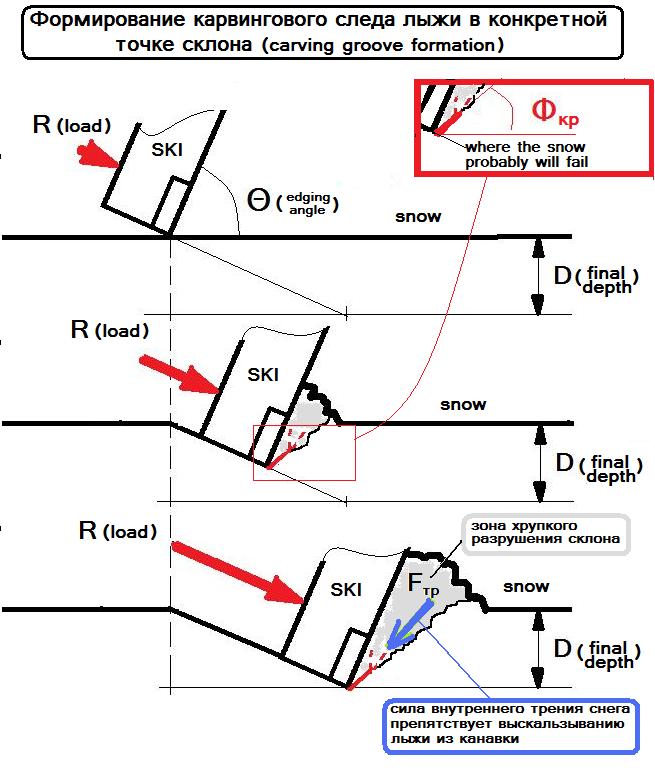

Что касается формирования карвингового следа, то лыжа при этом действует как режущий инструмент.

Снег - хрупкий, и "стружка" не образуется, так как снег просто разрушается под лыжей.

Вот схема, которая в статью не вошла.

Лыжа как бы подпирается этой снежной подушкой, которая не дает ей выскочить из канавки.

При определенном угле закантовки силы внутреннего трения ВНУТРИ этой снежной подушки становится недостаточно для удержания как лыжи так и этой подушки и лыжа выскальзывает из канавки и больше резать не может.

Ник, я сам эту картинку плохо понимаю, просто в свое время запала видимо в голову, когда устойчивость бортов карьеров считали.

Сейчас подхожу сугубо с практической точки зрения и житейских наблюдений:

1. В глубоком детстве проводили у нас спидвей как - то раз на залитом стадионе. Я удивился, как гонщики не падают. укладывая мотоцикл с длинными шипами, а потом удивился форме выколотого льда - именно линзами куски вырывало. Не царапинки от шипов, а прямо куски вырванные, как будто ложкой ковыряли внезапно ставший мягким лед.

2. в институте глядя на приведенную картинку вспомнились те ледышки.

3. В Снежкоме с его "сползающим" покрытием, и на весеннем влажно - мягком снегу появляется подобный эффект. Массив разрушается не только в пыль под лыжей с выбросом, но и вглубь по кривой, которая выходит далее на поверхность. похожее видно на картинке с установкой - сбоку от лыжи прошло разрушение на значительном удалении, но в пыль до этой полосы ничего не разрушено.

В общем, мне кажется что может существовать иной характер разрушения склона, и кроме конуса под пыль образовываться такая кривая скольжения материала (снега, породы...) которая идет по кривой от точки приложения нагрузки. И это еще один вариант сорвать опору - не выскользнуть наверх, а как бы выбить воронку (линзу) в склоне в поперечном разрезе.

Вспомнил еще пример из жизни - выкалывание линзами льда, если его топором под углом рубишь или ломиком с приваренным топором в виде наконечника. Как раз на лыжи похоже.

Как на лавине уехать, локально не имея критического разрушения непосредственно под лыжей.

Надеюсь, более - менее понятно объяснил. Это нечасто, но происходит, и угол этой линии несколько иной, чем угол внутреннего трения, по которому идет разрушение в пыль на выброс. Линия разрушения или сдвига массива пойдет от канта с загибом далее на поверхность, если увлекаться закантовкой на мягком снегу и превращать лыжу в нож бульдозера.

Чтобы возможность такого срыва минимизировать нужно за углами не гнаться, а делать их наоборот по - минимуму, оставляя лыжу максимально плоской, а центростремительную составляющую получать за счет увеличения динамики вертикальной работы.

Вертикальная работа позволяет не только надежнее врезать лыжу в склон, но и сделать это на минимальной закантовке, за счет динамики.

Одна твоя статья с другой статьей перекликается.

Но вертикальная работа - это только кратковременные повороты.

Ее эффект уменьшается в длинной круизной дуге.

Сообщение отредактировал Revkuts: 15 January 2019 - 10:56